Los orígenes de…

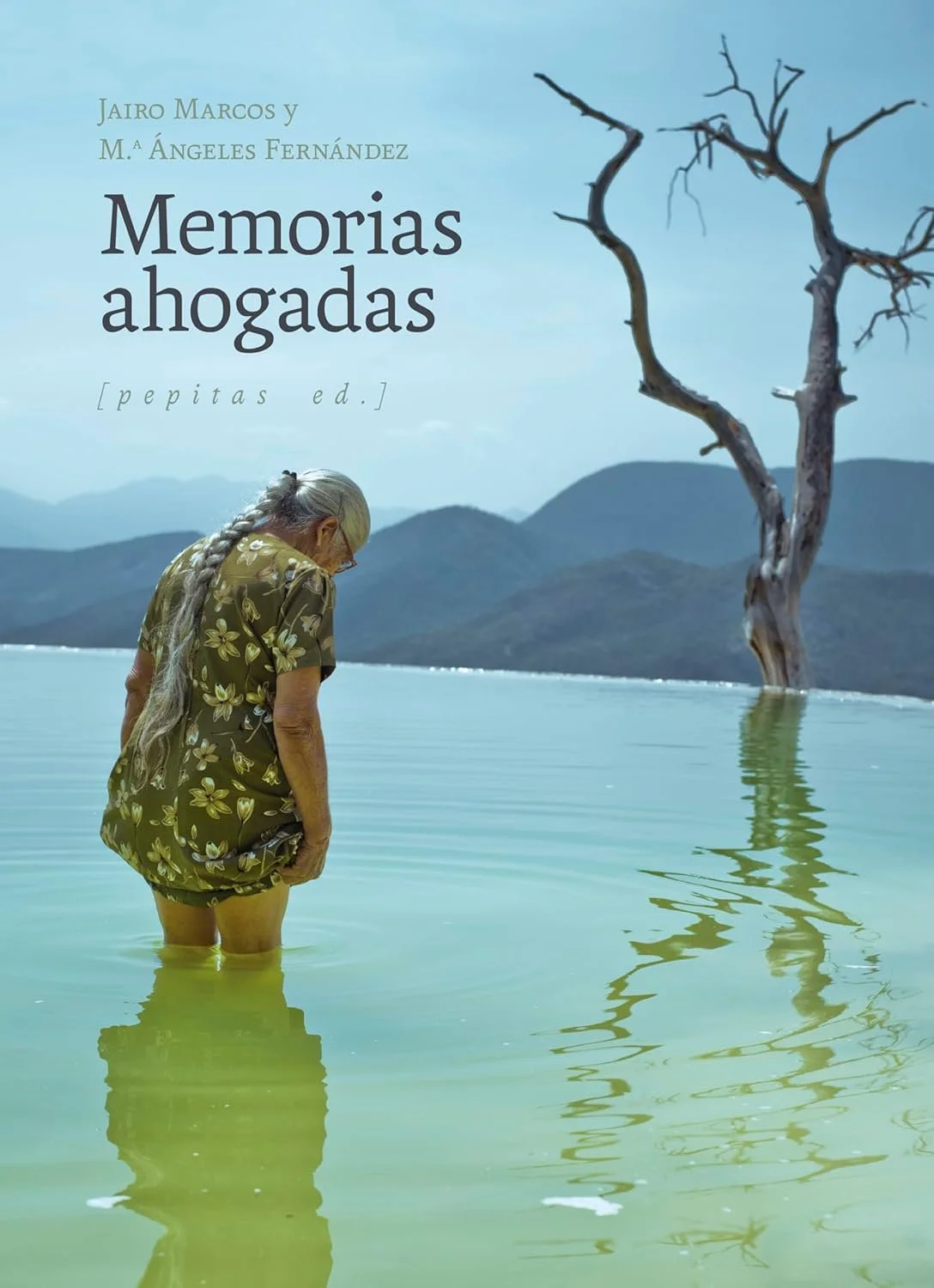

MEMORIAS AHOGADAS de Jairo Marcos y Mª Ángeles Fernández

La memoria de los paisajes

La memoria nos dice que existimos, existencia, la nuestra, que adquiere sentido desde el paisaje. Ese es el gran aprendizaje, tal vez por inesperado, que nos deja Memorias ahogadas (Pepitas, 2024), libro de no-ficción que dibuja paisajes allí donde antes había silencios o, mejor dicho, silenciamientos.

Iniciamos esta aventura hace más de un lustro. Lo hicimos preguntándonos qué se esconde bajo los grandes embalses en España, una interrogante que habíamos documentado previamente en otras latitudes, principalmente de América Latina. Y resulta que donde vimos (neo)colonialismo, (neo)extractivismo y violencia, donde supimos de la fuerza de la dominación y de la sinrazón del hormigón como forma de avance, allí donde también observamos resistencias, dignidad y luchas, nos encontramos… con más lo mismo o al menos un algo muy parecido, solo que mucho más cerca, en casa. Puro bofetón de realidad a quienes por miopía aún no habían mirado a su alrededor, tal vez cegados por la creencia de que las grandes historias siempre quedan lejos.

Memorias ahogadas claro que habla de embalses, de esa España convertida en un Estado hidráulico, de los taitantos intereses cruzados entre los mandamases privados y públicos; pero sobre todo habla de bichos raros, de una arqueóloga con mala leche, de las Distintas formas de mirar el agua (Julio Llamazares siempre presente), de las locuras de la Guerra Civil y de unos ríos que, por cierto, se nos están acabando. Tal vez, solo tal vez, la diferencia comience ahí, en el abismo que separa lo que fueron los ríos y lo que son los embalses.

Los ríos son cobijo y abrigo. Hospitalidad. Conversación. Cada vez menos. Algunos fluyen libres. Todavía. Escucha a uno de esos ríos libres. Corre, salta. También cala y empapa. Barre y absorbe. Deforma y erosiona. Silba, salpica y sonsaca. Atrapa. Recuerda y memoriza. Ahoga y resurge. Navega, cría, desova. Porque aún quedan ríos limpios. Ríos perfectos para un baño natural, río salvajes, irregulares, ríos con libélulas y ranas. (p. 315)

Un día cualquiera, a una hora sin más de marzo, doce grados al sol, en una mañana serena y fresca a la orilla de unas aguas quietas, apenas un par de pacientes pescadores observan callados el lento claudicar de las cañas; un imperceptible hilo de nailon las vincula con la superficie sin movimiento [del embalse extremeño de Alcántara], al otro extremo un pequeño cebo y la nada durante minutos, pueden ser horas, tal vez nunca suceda otra cosa que la calma, el silencio de una escena suspendida en el tiempo y el espacio. (p. 299)

Los datos pasan a un segundo plano, no hay objetividad posible, no existe la solución definitiva a nada, cada página abre un aprendizaje paisajístico. Memorias ahogadas va directamente al corazón de las personas desplazadas por la construcción de esos enormes muros y las escucha con atención. Apenas eso. Y entre los márgenes quedan los paseos de Julián de Utrero a Rucayo, el amor de Amparo contra cualesquiera circunstancias –que además no fueron pocas en pleno franquismo–, el que pudo haber sido el peor grupo de música de la historia, y las batallas todavía vigentes de los Buisán y los Garcés, y el desayuno “a lo segador” de Isidoro con un trago de vino, y los restos arqueológicos que destapa Antonio. La sensatez de Mª Jesús, invidente, cronista oficial de la villa de Sacedón.

De minuciosa analista de biblioteca a recolectora de palabras y testimonios orales, una oralidad silenciada bajo una capa de olvido y dejadez que Mª Jesús lustra día a día, ni un triste cartel anuncia el desvío a mano izquierda hasta La Isabela, el paraje que una vez soñó con ser el Versalles de la Alcarria, ahora Mª Jesús recopila los curas y sacerdotes que han pasado por Sacedón, un municipio de agricultura al que prometieron un mar, al mar de Castilla, pero en esa Castilla te asomas por la ventana y no escuchas el rugido de las olas aunque el manto azul está a escasos metros, metros y metros de agua embalsada de un mar que no suena, el sonido ausente de un mar sin olas, olas ninguna, y cada vez al mar de Castilla le falta más agua, el agua de Buendía y Entrepeñas se la llevan entubada a la huerta murciana, Murcia queda muy lejos y Sacedón cada vez está más solo, solo y seco, las orillas de Entrepeñas y Buendía emergen peladas, “Tajo-Segura: ni una gota más”, cuelga del balcón de la casa consistorial, y Mª Jesús continúa con su carrerilla. (p. 304)

El Estado español es el primero de Europa y el quinto del mundo en número de grandes embalses por kilómetro cuadrado. Y eso en términos absolutos, independientemente del tamaño de los países comparados. Unas cuentas que tal vez importen poco más allá de las estadísticas, pero es que así hemos llegado a ser lo que somos, España, un país cosido con territorios en carne viva, al menos quinientos núcleos de población ahogados, un país sostenido por las miles de personas sacrificadas, unas 150.000 personas desplazadas de forma directa e indirecta por esa forma de gris progreso. Por cierto, un Estado hidráulico contado hasta ahora desde la perspectiva del desarrollo, aunque nunca dijeron desarrollo para quién ni a costa de quiénes.

Y por eso allí donde solo había regadíos (o al menos sus promesas), crecimiento y beneficios, esta obra entresaca dolor y humillaciones, pero también dignidad, sonrisas y rebeldía. Porque quienes tienen su pueblo bajo el agua, la infancia sumergida y las raíces roídas por la carcoma ya no creen en este desarrollo. Porque Memorias ahogadas es eso que se escucha cuando no se oye nada bajo el embalse, cuando de repente miras la lámina azul y ves lo que nunca no te habían contado. Un viaje que vuelve donde estábamos, para sentir lo que no habíamos sentido. Y no se trata de un alegato contra los embalses. En sus capítulos tampoco asoman malos sin matices; de hecho, no hay malos ni buenos a secas. Eso sí, la obra se sitúa muros adentro, con las personas desplazadas por la construcción de esos grandes embalses, y claro que no es lo mismo sufrir un gran embalse que disfrutar de sus beneficios desde fuera.

Dentro estuvieron y están personas como Carmina, que colecciona macetas en la parte trasera de su casa de Cascón de la Nava para sentirse un poquito más cerca de su Burón natal. Macetas que resumen la nostalgia de unas montañas leonesas imposibles en la planicie palentina. Carmina, Isidoro, Julián, Roberto, Julio, Vicente, Amparo, Audelino, Elena, Jesús, Mayte, Alberto, Esther, Paco, Moisés, Tomás, Antonio, Eva, Josefina, Inma, Justina, Elías, Moisés, Pili, Roberto, Vicenta, Rafa, Benigna, Lupi, Nino, Gaude, María Victoria, Miguel, Eduardo, Consuelo, Diana, Eva, Rocío, Verónica, Mª Jesús, Paqui, Filo, Mari Paz, Hugo… Personas que sienten que no son nada (“¿Y qué os voy a contar yo?”), que no importan a nadie (“No sé si os servirá de algo”), que existen por obligación (“No hay más, no hay otra”). Hay libros que no son de quienes los escribe, sino de quien los sufre, libros que sencillamente escuchan, concienzudos cronistas literarios, hasta abrir senderos en las memorias. Es el caso.

La tarde cae un día más y otro, con melancolía y redonda lentitud, sobre la plaza de Rosalejo. La conversación la sostienen tres viejos sentados en los cuatro bancos enfrentados a la sombra de un sauce llorón. La sumergida Talaverilla o Talavera la Vieja sobrevuela cada frase. Hay cientos, miles de personas, que son heroínas sin saber que lo son. Allí donde la Historia con mayúsculas sentencia, sus memorias abren los surcos que parecían haber prescrito. Desarrollo. Crecimiento. Los paisajes y la memoria. Parecían haber prescrito. O nos hicieron creer que habían prescrito.

En estos tiempos en que todo parece inventado, Memorias ahogadas sencillamente va a los rincones por donde tantas veces se ha pasado, escucha a las que todavía quedan, a las que marcharon, a las que volvieron, observa y piensa y recuerda y cuenta y demuestra que la memoria… la memoria.

La memoria combate el olvido. Alienta la reconstrucción. Es una herramienta pedagógica y de duelo. De sanación. La memoria es afectiva y abierta, brota desde los detalles, parcialidades que conforman la identidad, lo que somos. La memoria es una responsabilidad colectiva, puentes levantados hacia la catarsis social. (p. 331)

Memorias ahogadas no es una producción literaria aislada, sino comprometida con el mundo que la rodea, crítica con esa política hidráulica que se remonta a inicios del siglo XX y que, por lo tanto, ha atravesado una república, una dictablanda y una dictadura, también la democracia. Los silencios que la componen no son simple ausencia de palabra, el relato está en el fondo de cada uno de esos silencios como un paisaje que enseña sin dar lecciones. Silencios que se oyen, que se sienten. Paisajes vistos, paisajes escuchados (¿a qué suena un río libre?, ¿y las aguas quietas de un embalse?), paisajes tocados y olfateados, paisajes degustados (¿a qué sabe uno de esos monstruos con bigote que habitan las aguas apresadas?).

Cuando iniciamos la investigación quisimos hablar de grandes embalses. Tal vez por eso, cuando lo hemos terminado y ahora que estamos en la fase de compartir el resultado, nos hemos dado cuenta de que realmente hablamos de paisajes y de memoria. Paisajes de Castilla, de Extremadura, de León, paisajes humanos como el de Justina, estrecha de hombros y la mirada profunda, paisajes libres como el río Ara y paisajes de colonización como Guma. Paisajes.

Los días en Guma no tienen dobleces, lo que es es, y lo que no es pues no es, quizá por eso este lugar se escurre entre los dedos de la Historia en mayúsculas que cuentan los libros, quizá por eso el patriotismo aquí se conjuga con los pies. (p. 159)

Los paisajes son lo que sostienen un país. Dicho de otra forma, los paisajes son lo que queda del territorio cuando sus habitantes dejan de mirarse el ombligo, las arrugas y las cicatrices de un Estado, el pensamiento aterrizado de su historia. Por eso Memorias ahogadas traza paisajes que miran al pasado, no con la nostalgia de que cualquier pretérito fue mejor, sino con la osadía de imaginar presentes alternativos con los que tejer el porvenir. Los grandes embalses, aguas apresadas de tonalidades verdosas y sirulos, nos dicen quiénes somos pero, sobre todo, en qué queremos convertirnos. Y entonces el turismo masivo. Y entonces otro selfie con un embalse de fondo. Por cierto, y hablando de paisajes, ¿acaso un gran embalse sin memoria es bonito?

Memorias ahogadas Jairo Marcos , M.ª Ángeles Fernández Pepitas ed. 2024 Logroño, diciembre 2024. ISBN 978-84-18998-67-6; 368 págs., 17x24 cms. https://www.pepitas.net/libro/memorias-ahogadas

Jairo Marcos (Burgos, 1983). Sus campos de trabajo son la precariedad, la filosofía y el periodismo. «Hacedor de preguntas» freelance en el ámbito de esos tres horizontes vitales, colabora con diferentes medios y organizaciones, tanto españoles como extranjeros, periodísticos y académicos. Sus historias se han publicado en más de una veintena de países. Es autor y coautor de varios libros.

M.ª Ángeles Fernández (1983) es periodista extremeña freelance y coordinadora de la revista Pikara Magazine, en la que trabaja desde 2016. Lleva veinte años escribiendo en diversos medios de comunicación, tanto generalistas como especializados. Sus líneas de trabajo principales, además del agua, son los extractivismos y la defensa del territorio.

Sus textos están disponibles en www.desplazados.org

LA HAMBURGUESA QUE DEVORÓ EL MUNDO. UN PANFLETO ECOANIMALISTA de JAVIER MORALES

¿Por qué un panfleto ecoanimalista?

¿Qué bárbaro sería capaz de asar un cordero, cuando este suplica clemencia

con un discurso conmovedor para que no nos convirtamos, por partida doble, en asesinos y antropófagos?

Voltaire

Siempre fui un gran lector de Manuel Vázquez Montalbán. Más de veinte años después de su inesperada muerte, en 2003, sigo preguntándome qué diría este periodista y escritor del mundo de hoy en su columna de contraportada del diario El País. Un infarto apagó una de las velas que nos alumbraba en este comienzo del siglo XXI, una época oscura, que parece haber enterrado la razón crítica para entregarse al capitalismo feudal, a una suerte de nueva Edad Media en la que los señores son ahora el poder financiero y las multinacionales tecnológicas y extractivistas. El fascismo regresará con traje y corbata, nos advirtió Orwell. Quizás por eso, cuando venden sus nuevos productos de obsolescencia programada ante un auditorio entregado, muchos de estos nuevos señores se disfrazan de ropa deportiva e informal, casual, como si aún fueran universitarios idealistas con un futuro por hacer.

El escritor catalán, crítico con los intelectuales orgánicos subalternos de los sacerdotes de la tribu neoliberal, ya dio la voz de alarma allá en los años noventa sobre lo que se avecinaba: el fin del socialismo realmente existente (como denominó a la experiencia fallida del socialismo en la URSS y el este de Europa) y el triunfo sin fisuras del neoliberalismo traerían consigo una vuelta global de las ideas totalitarias, como por desgracia estamos observando con un embeleso incrédulo.

Vázquez Montalbán publicó en 1995 un libro que me sorprendió entonces por el título: Panfleto desde el planeta de los simios. ¿Un panfleto a finales del siglo XX? ¿No era un instrumento del pasado, de la lucha del movimiento obrero o del feminismo? Pese a la connotación negativa que tiene ahora la palabra panfleto, pareja a la despolitización de la sociedad y la ambición de cambiar el mundo, el panfleto es un género ilustre. Me vienen a la cabeza las obras del anarquista William Godwin y de la feminista Mary Wollstonecraft, padres de Mary Shelley, una escritora visionaria que con apenas dieciséis años retomó el mito de Prometeo para cuestionar la idea de progreso. Sin duda, uno de los panfletos más conocidos es el Manifiesto Comunista, con un comienzo digno de una novela de Italo Calvino.

El panfleto es un género concebido para espolear a la sociedad. Nace de la urgencia. Y la crisis ecosocial que vivimos —en la que está en juego la habitabilidad de la Tierra para los humanos y nuestros compañeros de viaje, los animales y las plantas— es de absoluta emergencia. La fotografía del desastre climático y los datos científicos son incontestables. Ahora solo hace falta actuar y cambiar el rumbo en un giro de ciento ochenta grados. Los negacionistas están fuera del pensamiento racional y se mueven por la superstición, su argumento se ampara en los bulos repetidos millones de veces en las redes sociales. Luego están los que saben que el cambio climático es tan real como la carne, pero no lo ven como una amenaza para sus intereses personales, y lo niegan con un cinismo sobrecogedor. Abundan quienes se preocupan honestamente por la emergencia climática, pero no están dispuestos a hacer ningún cambio en sus vidas (la mayor parte de la sociedad en el norte global, como señala con acierto Eliane Brum). A estos últimos, habría que recordarles (recordarnos) las palabras de Vázquez Montalbán, incluidas en su panfleto: «No. No hay verdades únicas, ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla. Pero es imposible contemplar el mal y no reconocerlo. El Bien no existe, pero el Mal parece o me temo que sí».

La hamburguesa del título simboliza dos elementos fundamentales que están en el origen de la crisis ecosocial. Por un lado, el triunfo del tecnocapitalismo feudal, la voracidad de un sistema ajeno a los límites físicos y vitales, que considera el mundo entero, al planeta en su totalidad, como una gran fábrica, como una macrogranja en la que no importan las condiciones de vida de sus habitantes, humanos y no humanos. Por otro lado, la globalización de la hamburguesa como comida rápida, basura, conecta no solo con nuestra forma de vida desquiciada, sino con el triunfo del carnismo. Si bien este es anterior al capitalismo y se sustenta en nuestra mirada antropocéntrica y especista, es con el capitalismo surgido a partir del siglo xx cuando se industrializa y nos aleja definitivamente de los animales que comemos. «Ahora que se han ido / echamos de menos su resistencia. / A diferencia del árbol / del río o de la nube / los animales tenían ojos / y en su mirada / veíamos permanencia», escribió John Berger.

Por desgracia, muchos de los efectos de la emergencia climática y de otras amenazas ecosociales (como la pérdida de biodiversidad o la contaminación de los ecosistemas) ya son irreversibles. Los escenarios que se plantean a corto plazo son demoledores, las previsiones se quedan obsoletas enseguida y los cambios son mucho más rápidos de lo que se preveía. Pero aún estamos a tiempo de evitar los peores pronósticos, de lograr que la Tierra siga siendo habitable. Para conseguirlo es imprescindible decrecer (lo que no implica que vayamos a ser menos felices, sea lo que sea la felicidad para cada uno de nosotros), una idea que aún le cuesta asumir a una parte del movimiento animalista, también a un sector del ecologismo, el más conservacionista. No basta solo con dejar de comer animales, pero al mismo tiempo es imprescindible dejar de hacerlo, algo que aún no asume el ecologismo en su conjunto desde una visión mayoritariamente especista. Como trato de sostener en este panfleto, perseguir un mundo más justo implica bajarnos de nuestro antropocentrismo, empezar a mirar al resto de habitantes de este planeta como iguales, no como esclavos y subalternos. Propongo, por tanto, una confluencia (o al menos un entendimiento) entre el ecologismo y el animalismo (de ahí el subtítulo), a sabiendas de que son movimientos muy heterogéneos, con muchas voces diferentes, y que nombrar a veces supone reducir y limitar.

Al final del libro incluyo un apéndice, «Más allá de la carne», en el que algunas personas del ámbito ecologista y animalista nos dan su punto de vista sobre los encuentros y desencuentros de ambas corrientes a partir de unas preguntas previas que les trasladé. No pretende ser un estudio, ni siquiera una encuesta, tan solo una foto tomada en un instante que busca conocer de primera mano las distintas sensibilidades y las posibilidades de encuentro.

Fue a través de Manuel Vázquez Montalbán como conocí la obra de Manuel Sacristán, uno de los padres del ecosocialismo. Vázquez Montalbán se lamentó del poco conocimiento que había en España de su obra, una injusticia intelectual que desgraciadamente los años no han corregido. Respecto a la utopía comunista, el autor de Panfleto desde el planeta de los simios siempre dijo que deseaba ser el último en apagar la luz. Murió, y esa luz se ha ido apagando poco a poco, como nuestras posibilidades de dar un giro radical al modo de relacionarnos con la naturaleza, de la que somos parte, y de conservar este asombroso milagro que es la vida en la Tierra tal y como la hemos conocido hasta ahora. A pesar de los pronósticos, incluso de la tozuda y terca realidad, no deberíamos renunciar nunca a la utopía, entendida a la manera de Eduardo Galeano, es decir, como un horizonte que nos hace caminar, a sabiendas de que se aleja mientras avanzamos. Es parecido a lo que planteaba Roberto Bolaño respecto a la escritura, que es una batalla perdida de antemano, pero hay que darla. Este es el propósito de estas humildes palabras que invito a leer, microscópicas cianobacterias en un mundo lleno de ruido, el de dar la batalla a pesar de todo.

---

La hamburguesa que devoró el mundo. Un panfleto ecoanimalista. Javier Morales. Madrid, Plaza y Valdés, 2025. 174 pp. PVP: 16 euros. ISBN 978-84-17121-95-2

https://www.plazayvaldes.es/libro/la-hamburguesa-que-devoro-el-mundo

Javier Morales (Plasencia, 1968) es escritor, periodista y profesor de escritura creativa. Uno de los ejes principales de su trabajo, tanto como autor de ficción como de no ficción, tiene que ver con los animales y la naturaleza. Ha publicado más de una docena de libros, entre los que destacan los ensayos Las letras del bosque y El día que dejé de comer animales; las novelas Monfragüe y Trabajar cansa; y los libros de relatos Escribir la tierra, La moneda de Carver y Ocho cuentos y medio. Como periodista publica ocasionalmente en varios medios de comunicación, como El País o El Caballo de Nietzsche, entre otros, normalmente sobre temas relacionados con la cultura, la ecología y los animales. Recomienda libros de escritura de naturaleza para el programa Reserva Natural de RNE-5 y casi desde su fundación tiene una columna regular en El Asombrario, medio asociado al diario Público.

SENSACIONAL

DE LITERNATURA MEXICANA DE

SOCIEDAD DE CIENTÍFICOS ANÓNIMOS

En “Sensacional de Liternatura Mexicana”, dieciocho voces mexicanas abren una brecha hacia nuevas maneras de percibir, nombrar, habitar y fundirse con la naturaleza. Sus textos, provenientes de diversas trincheras y motivaciones, ofrecen un diálogo íntimo con el resto de los seres vivos. Esta antología transita entre ensayo, poesía, crónica y ficción, impulsando una aproximación más consciente y crítica a la biósfera. Constituye un primer paso hacia la construcción de formas literarias que reencuentren a los humanos con el vasto entorno del que formamos parte y del cual dependemos.

PRÓLOGO

Entre la liternatura y la narrativaleza, abono del paisaje interior

Me parece que podemos coincidir en que la crisis ambiental que hemos desatado —sin ir más lejos, la sexta extinción masiva en la historia de este planeta— es, en parte, consecuencia de la creciente desconexión entre la experiencia humana y la biósfera que habitamos. Esta desconexión, a grandes rasgos, nos impide comprender la magnitud del impacto de nuestras acciones y, en muchos casos, contribuye al negacionismo de la crisis en ciernes. El «trastorno por déficit de naturaleza», término acuñado por Richard Louv en Last Child in the Woods (2005), no busca ser un diagnóstico médico, sino señalar la raíz del problema: los seres humanos, especialmente los niños, pasan cada vez menos tiempo al aire libre y lejos del asfalto; tal alienación progresiva respecto al entorno está causando una serie de afecciones a la salud, así como cambios preocupantes en el comportamiento de buena parte de la sociedad mundial.

La evidencia científica acumulada desde entonces sugiere que este déficit está relacionado con un menor desarrollo de los sentidos y un incremento significativo en la dificultad para mantener la atención, al tiempo que aumentan las condiciones relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, y también incrementan las patologías emocionales, físicas y mentales. Las investigaciones también apuntan que la falta de contacto con la naturaleza debilita la alfabetización ecológica, empaña su apreciación y pone en riesgo la conservación de lo poco que queda del mundo silvestre. En suma, muchos de los tropiezos que definen nuestra era —ya sea que lo llamemos «Capitaloceno», «Antropoceno», «Chthuluceno», «Plantacioceno»— se originan en esta desconexión.

No obstante, se trata de un problema que tiene solución —como bien señala Louv y respaldan las voces presentes en esta antología—, ya que es posible no sólo mitigar, sino incluso revertir, el déficit de naturaleza que permea en las sociedades contemporáneas. ¿Cómo empezar? Experimentando más a menudo la estimulación que ofrece el paisaje abierto, desde luego —aunque sea frecuentando un parque urbano—, pero también, y tal vez de manera más inmediata, atendiendo a nuestro paisaje interior. Es decir, enriqueciendo nuestras narrativas, ampliando nuestra perspectiva y volviendo más exuberante el panorama de historias que nos definen. Y esto puede conseguirse, en parte, si fomentamos una aproximación más diversa y prolífica, pero también más íntima, con el medio ambiente a través de la liternatura.

Gabi Martínez propone el término «liternatura» (una adaptación del anglicismo nature writing) para hablar del «conjunto de escrituras que dialogan, artística e íntimamente, con la naturaleza en todas sus dimensiones, desde los microbios que habitan en nuestro cuerpo hasta las ballenas que surcan los mares, desde las profundidades geológicas hasta los ecosistemas que la actividad humana ha amenazado». De este modo, el autor catalán no sólo pretende definir la corriente de tratamientos creativos que, desde las letras iberoamericanas, abordan el medio ambiente y su relación con nosotros, sino que también defiende el poder de la palabra —ya sea escrita, cantada o dibujada— para cambiar la realidad. A esto, el mexicano Jorge Comensal añade: «Ante la desconexión de la cultura urbana con la naturaleza, divulgar y celebrar la literatura y las artes que abordan lo silvestre puede ser una forma terapéutica de enfrentar la ansiedad producida por las crisis ambientales y un semillero de ideas para mejorar nuestra relación con la biósfera». Y es que escribir o leer sobre algo implica valorarlo y hacerlo parte de nuestro paisaje interior, pero también es una forma de ampliar nuestro horizonte como especie vinculada con la naturaleza, e imaginar nuevas maneras de resistir y contrarrestar el ecocidio actual.

La realidad es que, si no nos dedicamos a cambiar nuestra concepción de nosotros mismos, sobre nuestra especie y el lugar que creemos ocupar en el vasto árbol de la vida —descartar ese discurso que repetimos obsesivamente desde hace siglos: que somos los hijos de dioses 8 que no existen, que somos el pináculo mismo de la evolución—, temo que no podremos sortear nuestros errores por mucho más tiempo. Debemos combatir el antropocentrismo frenético y expansivo que está condenando a buena parte de los organismos con los que coexistimos y, de paso, condenándonos nosotros mismos. En definitiva, si no descendemos de ese pedestal en el que nos hemos colocado, estamos perdidos. Y esto sólo es posible si cambiamos el relato y reformulamos nuestra historia compartida. Después de todo, la Tierra no es el centro del sistema solar y el humano no es el centro de nada. La vida silvestre es, además de una fuente de recursos y servicios ambientales imprescindibles para nuestra supervivencia humana, una fuente inagotable de sabiduría y asombro estético, apreciable a través del arte y la narrativa. Así que para lograr una sociedad que realmente valore y proteja la biosfera, y que no se ponga en peligro de extinguirse antes de tiempo —junto con los millares de especies que estamos desvaneciendo—, necesitamos fomentar una liternatura tan comprometida con la palabra como con el mundo natural.Curiosamente, aunque en el ámbito de las letras en español tendamos a olvidarlo, con la liternatura estamos ante una de las tradiciones literarias más antiguas de nuestra especie —cuando menos en su acepción oral—. Esta herencia narrativa quizás ha acompañado a la humanidad desde el surgimiento del Homo sapiens, si no es que ayudó a su surgimiento. Desde que los primeros humanos comenzaron a pintar siluetas coloridas de animales sobre los muros de las cavernas y a contarse leyendas sobre las criaturas que les rodeaban. Ni que decir de las primeras grandes civilizaciones que tengamos registro, donde se encuentran relatos que podríamos considerar afines a esta corriente, desde Persia y Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia y China, hasta el mundo maya y el mexica. De manera similar, la época de los naturalistas clásicos —cuando escritura, ciencia e ilustración cabalgaban palmo a palmo— nos dejó grandes tratados de liternatura —aunque ciertamente con un sesgo colonialista— de la mano de Alexander Von Humboldt, Charles Darwin, Mary Anning, Alfred Russel Wallace, Jean–Henri Fabre y demás exploradores decimonónicos.

Sin embargo, el siglo pasado aconteció una fisura significativa entre la ciencia, las humanidades y el arte, con la consiguiente desvinculación entre la naturaleza y la creación literaria. Al menos en el amplio territorio del habla hispana, esta visión de compartimentos estancos entre disciplinas pareció arraigarse con fuerza; el abordaje creativo de la naturaleza desde las letras entró en una especie de pausa y salvo por algunos destellos —esporádicos y desvinculados entre sí— durante buena parte del siglo xx, y principios del actual, casi no encontramos obras en español que le hicieran eco. En contraste, frente a esa brecha que aislaba a la naturaleza de la reflexión literaria, en otras regiones y durante ese mismo periodo, sobre todo a partir de la década de 1970, se registraron esfuerzos fervorosos, aunque nunca hegemónicos, por sanear esa fisura. Ahí están Maurice Maeterlinck, Konrad Lorenz, Gerald Durrell, Rachel Carson, Anna Tsing, Donna Haraway, Oliver Sacks, Redmond O‘Hanlon, Robert Sapolsky, Terry Tempest Williams, Sy Montgomery, Philip Hoare y el resto de la tropa para probarlo.

De ahí surge la motivación tras este proyecto: reunir algunas de las plumas que, en nuestro idioma, ya sea desde sus propias trincheras y, tal vez, no de manera deliberada, sino intuitiva, están esforzándose por equilibrar la balanza y abrir una brecha en la literatura sobre el mundo viviente. Voces que, desde el campo, la academia, la afición o el mero placer de amalgamar palabras, exploran en el conocimiento, el impacto estético y la experiencia de estar inmerso en la floresta. Voces que, más que por una intención divulgativa, están guiadas por una búsqueda personal del lenguaje. Voces que nos invitan a acercarnos a otras maneras de percibir, nombrar y habitar; que hacen de animales, plantas, hongos y bacterias sus musas y ejes de revelación.

«Se trata de una literatura del yo, pero en la que el narrador no es el centro ni es protagonista, sino un animal más que está, observa, siente y también cuenta, narra, relata», declara Ramón J. Soria. Sin embargo, yo diría que no sólo es eso; es eso y mucho más, pues lo fascinante es que estamos ante una especie de antigénero, o, mejor dicho, una categoría transgenérica en sí misma. Ya que aquí no se le cierra la puerta a nadie. La liternatura no se detiene a distinguir entre registros, ni a elaborar dudosas taxonomías a partir de la forma; se enfoca únicamente en el fondo. Mientras que el texto verse sobre el mundo viviente y lo haga con sensibilidad y subjetividad, acoge por igual todas las expresiones: poesía, ensayo, crónica, memorias, disquisición filosófica, indagación periodística, elucubración infantil, o mejor aún, una combinación de todas ellas, incluso abriendo los brazos a la ficción. Si acaso, me atrevería a añadir el término «narrativaleza», para abarcar a otros lenguajes audiovisuales que compartan esta pulsión estética naturalista como pueden ser el pódcast, los videojuegos y las artes escénicas.

Desde luego, el tomo que se tiene entre las manos no es un mapa completo del panorama actual mexicano; existen otras voces y otras coordenadas, pero es un primer paso. Ojalá, con el tiempo y un poco de impulso, la corriente de la liternatura en nuestro país se haga cada vez más robusta y caudalosa. Que sus aguas inunden librerías y bibliotecas, que se infiltren en las aulas y programas educativos, que inspiren festivales y reciban apoyos, que el término se popularice y crezca la demanda. Y que, de ese modo, sean estas líneas las que algún día se traduzcan a otras lenguas en distintas regiones del mundo, y no al revés. Ya veremos, pero por ahora, todo es posibilidad e ilusión.

Andrés Cota Hiriart

Ciudad de México, septiembre de 2024

La Sociedad de Científicos Anónimos (SCA) es una iniciativa cultural que busca sacar a la ciencia de sus espacios habituales y ponerla en contacto con un público diverso, generando diálogo horizontal y focalizado sobre distintos temas de interés social. La idea es propiciar un debate entretenido, poco solemne e inclusivo donde la voz primordial sea la del público.

EL CORAZÓN DE LAS GOLONDRINAS

de Alejandro López Andrada

Cualquier libro, poemario o novela, incluso ensayo, suele partir casi siempre de una idea; pero a veces también puede brotar de una emoción. Con frecuencia esa idea, o esa emoción germinadora, bate el cielo invisible del alma con paciencia durante un periodo de tiempo más o menos largo hasta que uno decide ponerse a trabajarla. No obstante, otras veces (a mí me ocurre casi siempre) la idea de un libro es una chispa electrizante o un relámpago malva que te aborda de repente e inunda tu espíritu abriendo en tus entrañas una zanja de luz en la que acabas sumergiéndote abstrayéndote casi de lo que ocurre en torno a ti. La inspiración me aborda y, de repente, me veo sumergido fluyendo en un espacio del que, aunque lo intente, no puedo escapar. Eso ocurrió con mi obra más reciente, El corazón de las golondrinas, después de una tarde de charla con Joaquín Araújo en mi pueblo natal hace unos veranos, cuando estuve contándole historias de mi infancia: la vida de un niño enamorado de los pájaros que pasaba la vida fuera de su casa corriendo y jugando bajo la luz de un chaparral donde abundaba la tórtola común (su arrullo estival era la música del campo), y él me animó a que narrara esa experiencia a través de un relato o de un libro de poemas. Finalmente, me decidí por lo primero. Ahí se inició la idea de esta narración ambientada en un mundo rural que hoy ya no está, pero sigue existiendo muy dentro de mí.

Cuando empiezo a escribir me adentro en una epifanía donde se mezclan los tiempos y los espacios. Si cierro los ojos, puedo volver a conectar con los caminos y los campos del ayer envuelto por numerosas sinestesias. Recuerdo que, tras despedirme de Joaquín aquella mágica noche de verano, al llegar a mi casa y echarme en la cama a descansar me asaltó, de improviso, una imagen poética agradable. En ella me vi al lado de mi hermana Petri -yo, en aquel momento, tenía cuatro años y ella acababa de cumplir lo siete- leyendo el relato de El príncipe feliz, la legendaria obra de Oscar Wilde, que dejó en mi interior una deliciosa huella de agridulce nostalgia que aún no me ha abandonado. Ahí en esa lectura del libro de Oscar Wilde iba a germinar el escritor que luego fui. Mucho tiempo más tarde, seis décadas después, centrado en aquella tesela de mi vida, con los ojos cerrados logré resucitar la atmósfera añil del pasillo de mi casa y la voz de mi hermana sentada junto a mí en una pequeña silla trenzada de aneas. Nos hallábamos en un rincón de la cocina, ungidos por el ocráceo resplandor que venía del patio a través de una ventana que casi rozaban las ramas de una higuera a esa hora encendida por una zambra de estorninos afanados en el picoteo de las brevas que disputaban con los gorriones. En esos instantes había un gran estrépito en el patio. Sin embargo, ahora, más de seis décadas después, dentro de la imagen no suenan ya los pájaros porque el paso del tiempo ha borrado su sonido. De ahí, de ese breve recuerdo familiar, brotó la emoción que me llevó a escribir mi libro El corazón de las golondrinas. A raíz de esa imagen pequeña, inaugural, que aleteó en mi nostalgia como una alondra vespertina, empezaron a desfilar por mi interior recuerdos e instantes de un ayer casi derruido en el que yo pateaba las veredas bajo el tupido encinar de la dehesa, en busca de nidos de tórtola común, alcaudón o abubilla, junto a un puñado de niños de mi barrio, El Verdinal, uno de los rincones más genuinos, sugerentes y románticos de Villanueva del Duque, el pueblecito andaluz en que nací.

Escribir un libro biográfico es fascinante. La escritura de éste me ha llevado varios años, pero, durante este tiempo, he ido resucitando personajes, rincones y lugares que hoy no existen y desparecieron hace mucho de mi vida: el cine de invierno al que acudían los mineros, la vía del tren que cruzaba El Lentiscar, la mágica finca de mi abuelo Pepe Andrada, la casa de los Claveles, los lagartos que poblaban el largo camino de la Zarza, la hilera espectral de eucaliptos que cruzaban mi pueblo natal como una procesión de ánimas durante los atardeceres otoñales, las paredes donde dormitaban las luciérnagas en las poéticas noches de verano… Escenas y estampas, rincones familiares, voces y miradas de gente que hoy no está y murió hace ya tiempo, más de medio siglo, pero he conseguido ir resucitando en las páginas de El corazón de las golondrinas, una obra que ha editado la editorial Berenice, del grupo Almuzara.

Cuando comencé a escribirlo no pensé que éste iba a ser un libro generacional e iba a dibujar la infancia de otros niños que tuvieron también una vida campesina durante una posguerra rural que agonizaba: la biografía poética, esencial, de un niño de pueblo enamorado de los pájaros que habitó, sin saberlo, un mundo sencillo donde el hombre aún vivía arraigado a la madre Tierra y a los suculentos frutos que ésta daba. Cuando yo era pequeño los labriegos de esa época aún segaban a mano y araban las colinas de la inmensa dehesa que rodea mi pueblo con arados romanos tirados por dos bestias, parejas de mulos burdéganos o castellanos. Con el tiempo ese mundo anclado en la Edad Media se fue transformando y a él llegaron los tractores sustituyendo a los carros de madera que cruzaban mi barrio como humildes paquidermos sustituidos luego, años después, por gigantescas y fornidas aventadoras y máquinas de recolectar el trigo que surcaban la tierra como enormes diplodocus segando la siembra de trigo o de cebada de varias hectáreas en cuatro o cinco días. En muy poco tiempo, menos de una década, pasamos de estar anclados en la Edad Media a la Edad Moderna, o aún mejor, Contemporánea.

El niño asombrado que habitó aquel viejo mundo, aquel universo rural que hoy ya no existe, es el mismo que ha escrito pegado a aquella realidad, sin inventar nada, completamente absorto, El corazón de las golondrinas, un libro de amor a la Naturaleza que tuvo su inicio en la conversación sostenida hace años con mi amigo Joaquín Araújo, quien ha prologado la obra. De algún modo, de no haber sido por el ánimo que él me dio sin saberlo una noche de verano, quizá no hubiera empezado a escribir nunca este libro de amor a los pájaros, a la tierra, a la gente sencilla de mi rincón natal, que ha vuelto a vivir, a sentir y a respirar, en las páginas de una obra literaria que está llena de afecto hacia un modo de vida humilde y rural que no habrá de volver y sigue, no obstante, habitando mi memoria con un resplandor que aún no se ha extinguido y nada ni nadie podrá extinguir jamás.

20 de junio, 2025

Alejandro López Andrada

Alejandro López Andrada (Villanueva del Duque, 1957) comenzó a escribir muy joven y hasta la fecha ha publicado poemarios como “El Valle de los Tristes” (1985), “La tumba del arco iris” (1994), “Los pájaros del frío” (2000), “La tierra en sombra” (2008) y “Las voces derrotadas” (2011), y recibido premios como el Nacional San Juan de la Cruz, Iberoamericano Rafael Alberti, José Hierro, el Andalucía de la Crítica, el Fray Luis de León y el Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina”, entre otros. Ha escrito asimismo poesía infantil ("La niña de los luceros"), una celebrada trilogía sobre la desaparición del mundo rural ("El viento derruido", "Los años de la niebla" y "El óxido del cielo") y doce novelas, una de las cuales, “El libro de las aguas”, fue adaptada al cine por Antonio Giménez-Rico. Tras “El jardín vertical” y "Entre zarzas y asfalto", resulta ganador del Premio Jaén de Novela, uno de los más prestigiosos del país, gracias a "Los perros de la eternidad". En "Los árboles que huyeron" (Berenice, 2019) abordó el primer tramo de sus memorias, y en "Un jilguero en el ático" (Berenice, 2023) evocó la historia de amor de un sacerdote. Hijo Predilecto de su localidad natal, en 2007 se dio su nombre a una plaza de la misma ("Plaza de Alejandro López Andrada"). En ella se encuentra la casa donde nació.

CORDILLERA

de Marta del Riego Anta

Tierras, el pueblo, las zayas

Tierras, el pueblo, las zayas. En la conversación de mi familia se repetían estas palabras cada día, flotaban sobre el imaginario familiar. Recuerdo cuando íbamos a apañar el lúpulo, el aire sonaba entre los altos varales y traía el olor de las flores. Recuerdo cuando mi güelo nos daba la paga por recoger pacas de yerba y cargarlas al tractor. Recuerdo cuando en nuestra majada se escuchaba el balido grave de las ouveyas y la respuesta aguda de los corderos.

Tierras, el pueblo, las zayas, la majada.

Vengo de una familia de labradores y crecí al borde de esa existencia. Largas caminatas con mi padre por los caminos de concentración vigilando el caudal del río. Largas caminatas por pinares y bosques de robles. Ascensiones por las faldas del Teleno. Saltar de ahí a la vida silvestre fue un paso natural. Ayudaron las lecturas de adolescencia, ayudó Gerald Durrell, Konrad Lorenz, Delibes, los ejemplares que mi padre me traía de la revista Natura y que yo recortaba y clasificaba.

Monte, corzos, jabalíes, lobos.

Mi padre era cazador, pero no cazaba. Salía antes de la aurora con su morral, su cartuchera, la vieja escopeta de guardamanos grabado. Y regresaba al atardecer oliendo a monte, con las manos vacías y el corazón alegre. Nos contaba que había visto un venado, un ratonero, imitaba el canto de la codorniz, pi, pi-pí, llena el moflete de aire y golpéalo con el puño.

Ahí va, ahí, ahí va.

¿Qué?

Una garza, ¿no la viste?

Ahí va, ahí va, ahí va.

¿Qué?

Una nutria, ¿no la viste?

Nutrias, garzas, milanos.

Cuando éramos niños había una hora sagrada en la que toda la familia se sentaba apiñada en el sofá rojo de eskay: la hora de El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí aprendimos a conocer al lirón careto, al águila real, al lobo. Mi padre era quien encendía el televisor. Mi padre que era cazador, pero no cazaba. Dejó de cazar después del Hombre y la tierra. El efecto Félix, lo llamo yo.

Nutrias, garzas, milanos, lobos.

Un día vimos un lobo. Había caído una buena nevada, estábamos en un pinar a los pies del Teleno. Hay algo sobrecogedor en un pinar nevado. Nunca estás sola en un pinar y, sin embargo, no se escucha un ruido. Sabes que todos los animales te están observando, pero no los ves. Tú eres la presa que avanza a ciegas en su territorio.

Empezó a chispear, suaves copos de nieve que se deshacían al tocar el suelo. Mamá le lanzó una mirada preocupada a papá. Él se agachó, calibró unas huellas, susurró: ¡quietos, chitón! Y señaló hacia el espacio de tierra roja y despejada de un cortafuegos. Allí estaba, en lo alto de la cuesta. Una silueta desgarbada, cabeza grande, orejas tiesas, pelaje pardo.

Mamá dijo en voz baja: qué perro más raro.

Papá dijo en voz baja: un lobo.

Por un instante el mundo se detuvo, miramos al lobo y el lobo nos miró. Enseguida desapareció entre los pinos con su trote fantasmal. Una visión irreal, ¿había sucedido?

Papá dijo: ahí están las huellas sobre la nieve.

Mamá se rio: esto es Félix Rodríguez de la Fuente, solo que con tres niños hambrientos.

Lobos, osos, hayas.

Durante la pandemia, de la que se cumplen ahora cinco años, sentí una sensación de claustrofobia tan asfixiante, que todos esos recuerdos llegaron a mí en tropel. Las tierras, el pueblo, el pinar, el lobo. Entonces empezó una época de descubrir el bosque de hayas. De descubrir la Cordillera Cantábrica. De hacer esperas de oso, prismático en mano, para maravillarme ante el milagro de una osa saliendo del encame de invierno con sus esbardus.

Lobos, osos, hayas.

En mis libros he ido avanzando a tientas entre el eco de mis recuerdos. He pasado de las tierras de labranza al bosque atlántico, de las zayas al río, del rebaño a los nidos de águila real. Pero resulta que mi trabajo está en la ciudad. Escribo sobre el campo, llevo a mis personajes al campo, pero vivo en la ciudad. Aunque me escape en cuanto pueda. Aunque sueñe con el río, con la montaña, con los senderos secretos del bosque.

Hay un conflicto.

Y de ese conflicto nace mi escritura. De la niña rural que fue, de la herencia de mi padre, de mis lecturas. De ahí nace mi última novela, Cordillera (AdN), ambientada en la Cordillera Cantábrica. Donde se escucha la voz de una pastora trashumante, de un biólogo que llega de Madrid a estudiar al oso pardo y de una osa con sus crías. Donde los no humanos tienen voz porque todos compartimos la misma tierra y tenemos los mismos derechos.

Cordillera es mi yo más salvaje, el yo que viene dibujándose desde aquella rapaza que escuchaba a su familia, tierras, el pueblo, las zayas.

Marta del Riego Anta

Escritora, poeta y doctora en Periodismo, Marta del Riego Anta nació en La Bañeza (León), ha vivido varios años en Londres y Berlín, donde ejerció de corresponsal y periodista freelance. Ha colaborado y trabajado para medios como Canal Plus, El País, Viajes de National Geographic, Zenda o Telva y ha sido durante una década redactora jefe de la revista Vanity Fair. Actualmente se dedica a la comunicación cultural y a la enseñanza en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha escrito libros de periodismo, Vanity Fair. Lo que nunca se ha contado de las mejores exclusivas (2013); ensayos de periodismo deportivo, La Biblia Blanca. Historia sagrada del Real Madrid (2018) e Historia íntima del Bernabéu (2023); de viajes, Berlín (2019); y el poemario Flores de sangre sobre la hierba (2022). Ha publicado varias novelas, Sendero de frío y amor (2013), Mi nombre es Sena (2016) y Pájaro del Noroeste (2019). Cordillera es su cuarta novela.